老後資金が2000万円必要って本当? どうなる、私たちの未来

「人生100年時代」と言われるようになり久しく、仕事を辞めてからも過ごす時間は増えつつあります。そこで気になるのは「老後の資金」。一体どれだけあれば安心でしょうか。ここで一緒に考えましょう。

かつて世間を騒がせた「老後2000万円問題」とは?

老後2,000万円問題とは、2019年に公表された金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」の報告書に端を発したもの。「老後の30年間で約2,000万円が不足する」という内容は衝撃的で、メディアを賑わせました。

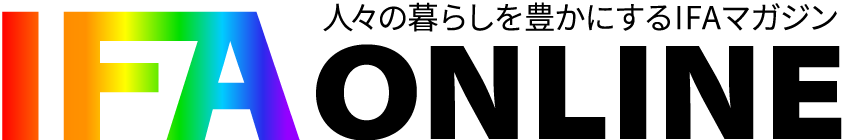

当時の報告書によると、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ無職世帯の家計において、毎月の平均収入約21万円に対して、支出は約26万5,000円。毎月5万5,000円の不足分が生じ、赤字になっていると指摘しました。

参照:moneiro「老後2000万円問題はコロナで変わった?本当はいくら必要?専門家がわかりやすく解説」

また、男性81.1歳、女性87,3歳(2017年調査)の平均寿命と照らし合わせ60歳の定年退職後の平均余命を20~30年と仮定すると、次のような不足分が生まれると示したのです。

余命20年:▲5万5000円×12か月×20年=▲1320万円

余命30年:▲5万5000円×12か月×30年=▲1980万円

ここで示された1,980万円(≒2,000万円)が、老後2,000万円問題の引き金となりました。ただし、2017年時点で定年退職者の退職金は平均で2,000万円近くあり、平均貯蓄額も約2,300万円。毎月の赤字は、これらを切り崩すことで相殺することができます。

また、2020年の家計調査報告年報からは、モデルケースを「夫婦65歳以上の夫婦高齢者世帯」に変更することに。これによると、毎月5万5,000円の赤字だったのが、1,111円の黒字に転じたのです。使用するデータや対象者が異なると結果も大きく変わり、何が正しいのか把握することは難しそうです。

果たして2,000万円で足りる?

長寿社会の生活資金

実際のところ、2,000万円で足りるのでしょうか。本来、老後資金は退職する年齢や受け取る年金額、希望するライフスタイルによって変わります。モデルケース=自分ごととは限りません。住まいに関しても、モデルケースは持ち家で計算していますが、賃貸世帯の場合毎月の家賃が生じますから、それを考慮しないといけません。

不確定要素は他にもあります。代表的なものを考えましょう。

要素①:年金給付額

2022年度に国民年金月額は6万4,816円(満額)、厚生年金(府風2人分の老齢基礎年金を含む標準給付額)の給付額は21万9,593円でした。国民年金受給者の自営業やフリーランスの場合、これだけで老後を過ごすには現実的ではなく、より多くのお金を要する必要があります。開始社員も現役時代の収入により将来の年金額は上下するので、2,000万円で足りるかどうかわかりません。自分がどのくらい受け取れるかを「ねんきんネット」で確認しておく必要があります。

いまの年金給付額が将来的に保証される約束はありません。日本の公的年金は現役世代が高齢者を支える「賦課方式」ですが、少子高齢化により支え手は減るばかり。年金の水準も減る可能性があります。

要素②:退職金

厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、大卒者の定年時平均退職額は、2003年の2,499万円から2008年の2,280万円、2013年の1,941万円、2018年の1,788万円と、年を追うごとに減り続けています。バブル崩壊以降、企業の体力は低下し、確定拠出年金を導入するなど退職金改革を実施するものの、長期的な運用利回りの低下で退職金の減少に歯止めがかかりません。

年功序列や終身雇用制といった日本型の雇用も変わりつつあり、若い時分は低い給与水準で、定年時に多額の退職金を支払うといった流れも時代にそぐわず、今後は人手不足のなか優秀な人材を確保するため、従来の報酬設計にもメスが入るでしょう。これまでのように、手厚い退職金を受け取れるとは限らないのです。

要素③:生活費

総務省統計局の「家計調査年報(家計収支編)2021年」によると、2021年における1か月間の支出は、総世帯で23万5,120円、単身世帯で15万5,046円、2人世帯で27万7926円という結果(※)。当時はコロナ禍だったので、自宅待機などの影響から消費支出はコロナ前に比べると減少していました。

ところが、その後、円安や世界的な資源高の影響を受け、国内は値上げラッシュに襲われ、食料品など生活にまつわるあらゆるモノの価格が上がっています。節約するにも限界があり、こういった状況が長きわたり続くとしたら、生活費の負担も右肩上がりするばかりです。

要素③:長寿化

生活環境の改善や医療の進展により、日本人の長寿化は高止まりし、人生100年時代は絵空事でなくなりました。ところが、長生きすればするほどお金は必要で、病気や要介護状態になると、その分の費用もかかります。長生きによるコストは今後も上昇する可能性があり、これも意識しないといけないでしょう。

※ 参照:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)」

早い時期から資産運用を始め老後に備えること

老後を迎えた時点で焦らないためには、将来の公的年金給付額を把握し、必要な生活費もある程度イメージしておくこと。そうすると、どれくらい必要なのか具体的な金額が見えてきます。かつ、その金額を用意するには、毎月どれくらいの預貯金をしたり、どのくらいの資産を運用すれば良いかもわかります。あとは、実現にために株式や投資信託など、どんな金融商品が有効なのか調べたうえで、行動に移すだけです。

大事なのは、老後の資金作りは「いまから」始めること。同じ2,000万円を貯めるにしても、若い方が月々の負担を軽くすることができます。残念ながら、日本の預貯金の金利は極めて低水準で、お金を増やすには向いていません。どうしても積極的な資産運用が求められるので、うまく活用しながら実践していくことです。