投資は怖い? リスクとリターンの関係 リスクと上手に付き合う方法

株式や債券など金融商品の取引を始める際、どのくらいの利益が得られるか「リターン」を期待する一方、大切なお金を減らすかもしれない「リスク」も気になるところ。怖さが先立ち、投資を始めることに躊躇する人も少なくありません。

投資を長続きさせるポイントは、リスクやリターンの意味を理解し、自身の資金サイズやリスクの許容度に応じた取引をすることです。ここでは、これらについて解説を進めます。

金融商品のリスクとは「リターンの不確実性」のこと

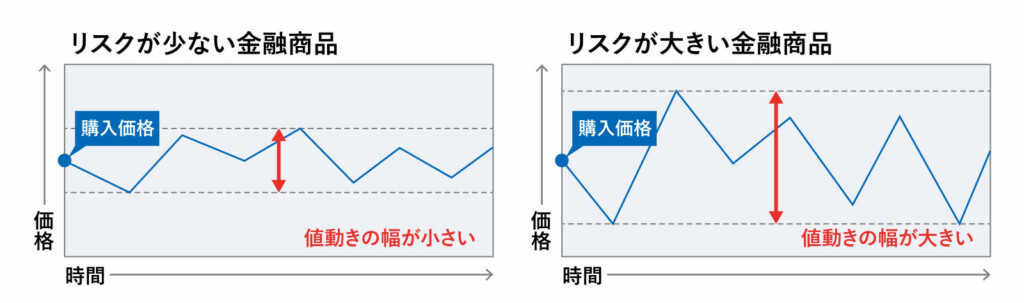

金融商品のリターンとは「資産運用で得られる収益」のことを指します。一方、リスクというと「危ない」「損をする」と思いがちですが、投資の世界では「リターンが不確実・予測できない」ことを意味。不確実の度合い(振れ幅)が大きいことを「リスクが大きい(高リスク)」、反対に小さいと「リスクが小さい(低リスク)」と言います。すなわち、高リスクというのは、大きな収益が期待できるかもしれないが、大損失もあり得るということです。

※ 参照:投資の時間「リスクとリターン」

金融商品の不確実性(リスク)は、どういった要因をもとに引き起こされるのでしょうか。代表的なのは、次に挙げる5つのポイントです。

要因①:価格変動リスク

金融商品の値動きによるリスク。国内外の政治や経済・景気の動向や、為替相場、企業業績などの影響を受けて変動します。これにより、期待したリターンが得られず損失を計上することがあります。

要因②:金利変動リスク

金利と債券価格の変動によるリスク。一般的に金利が上昇すると債券価格は下落、反対に金利が下がると債券価格は上昇します。これにより、債券を組み入れた投資信託など一部の金融商品に影響を及ぼします。

要因③:為替変動リスク

為替相場の変動により、外貨建て金融商品の価値が変動するリスク。例えば米ドル建ての金融商品を保有している場合、為替相場が円高に動くと円換算したときに価値が下がります。

要因④:信用リスク

元本や利子が予定通り支払われないリスク。株式や債券を発行している国や地方公共団体、企業の経営・財務状態が悪化し、投資家から集めていた元本や利子の一部または全部を返済する能力を失うことがあります。

要因⑤:流動性リスク

市場で金融商品を売りたいときに売ることができない、希望する価格で売ることができないリスク。流動性に低い金融商品の場合、こういった事態に遭遇することがあります。

投資を始める際は、自分が取引する金融商品にこれらのリスクがどれほど影響を与えるか、その可能性を事前に考慮しないといけません。例えば、為替相場は円高トレンドに動いている最中に、外貨建て金融商品の購入は避けるべきでしょうし、遠くない先に現金化の予定がある資金を、流動性の低い金融商品で運用すると、いざというときに困る恐れがあります。

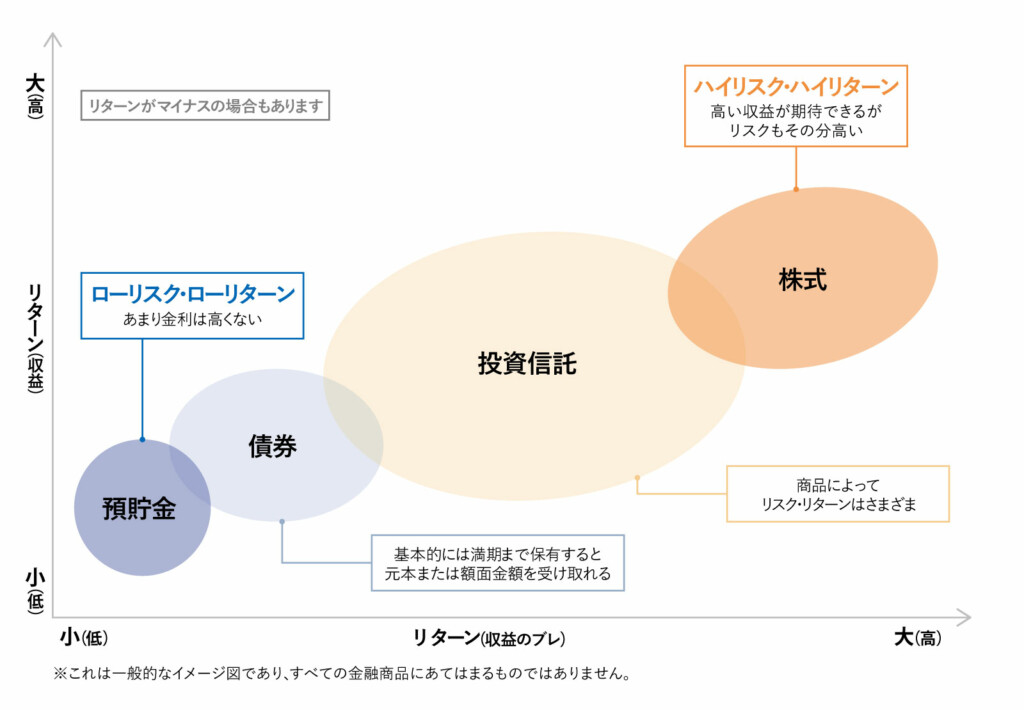

リスクとリターンは比例する

金融商品のリスクについて理解した次に、リターンとの関係について解説します。基本的に両者は比例関係にあり、リスクを抑えようとするとリターンは低下し、高リターンを狙うとリスクも上昇します。ローリスク・ハイリターンといった都合の良い金融商品は、いまのところ存在しないと考えましょう。

※ 参照:みずほ証券「資産運用のリスクとリターンについて知っておこう」

リスク許容度に応じて金融商品を選ぶこと

リスクとはリターン(収益)の振れ幅のことを和しますが、当然ながらマイナスになることもあります。ここで大事なのは、どのくらいのマイナスまでなら受け入れることができるか、自分自身の「リスク許容度」を知っておくことです。

リスク許容度は自身の資産や置かれた環境、気持ちなどで変わります。言い換えると「気持ちの余裕」となりますが、それを知るためには、以下のポイントを把握しておくことです。

リスク許容度①:年齢

長期投資は資産運用の基本。長く取り組んだ方が複利効果を期待することができ、損失が出たとしてもリカバリーしやすくなります。よって年齢が若いほどリスク許容度は大きくなります。

リスク許容度②:資産・収入

資産規模が大きかったり収入が多いと投資に回せるお金が多くなり、リスク許容度も広がります。

リスク許容度③:家族構成

単身世帯はファミリー世帯に比べると支出が少なく、投資に回せるお金が増えます。反対に家族が多くなると生活費や養育費などにお金がかかり、リスク許容度は低くなりがちです。

リスク許容度④:性格

いくら資産や収入があっても、そもそも投資に抵抗感があると、リスク許容度は低くなります。投資がストレスになることは避けたいものです。

継続こそ力なりというように、資産運用も長続きさせないことに目標に到達することはできません。資金が捻出できない、生活に悪影響が出ると本末転倒なので、ここで挙げたポイントを参考に、どのくらいの資金を使っても問題ないか、給与からこのくらい回せる、ここまで資産が目減りしても生活に響かないなど、預貯金や家計、ライフステージ、性格などと照らし合わせながら考えましょう。

「ためる」と「増やす」を両立させる

資産には、ためることを重視した預貯金と、増やすのが目的の投資があります。前者であれば銀行などが提供する普通預金や定期預金などが主な金融商品で、基本的には元本保証ありで換金性にも優れています。後者は株式や債券、投資信託などが該当し、その多くは元本保証がなく、換金にも日数がかかります。

実際に資産運用を行うときは、「①日々の生活に必要なお金」「②数年のうちに使い予定のお金」「③しばらく使わないお金」の3つに分類し、預貯金と投資を使い分けること。①②のお金を投資に使うのは危ないので預貯金に回し、投資は③のお金で行うことがセオリーです。③のお金がないという場合は、「家計を見直す」「毎月の収入の一部でつみたて投資を検討する」といったことで、投資に回せるお金が用意できるかもしれません。

投資は社会・経済を支える潤滑油

投資の役割は、自身の資産を増やす生活を守る。豊かにすることだけではありません。経済成長を支える側面もあります。というのも、株式や債券といった有価証券を証券市場を通じて購入することで、政府や地方公共団体、企業の活動資金となり、より良い暮らしや環境の実現、生活を便利にする商品・サービスが生まれます。社会の発展のため投資は必要不可欠という見方もできるのです。