iDeCoとNISA、始めるならどっち? 違いをわかりやすく解説

長期にわたる資産作りを始めたいとき、高頻度で挙がるのが、NISA(少額投資着課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用です。どちらも、税制優遇を受けながら投資できるのがメリットですが、制度上でどのような違いがあり、どのように使い分ければ良いのでしょうか。ここで考えましょう。

NISA――投資利益が非課税扱い

2024年からは大幅な制度改正

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年から始まった、個人の資産作りを支援する国による税制優遇制度のこと。証券会社など金融機関に専用の「NISA口座」を開設すると、始めることができます。

最大の特長は、投資による利益が非課税扱いになることです。通常の証券総合口座で株式や投資信託などに投資すると、売却益や配当・分配金に約20%の税金がかかりますが、NISA口座での投資では利益に対して税金が一切かかりません。ただし、リスク商品に投資するので運用成績によっては、元本割れするリスクもあります。

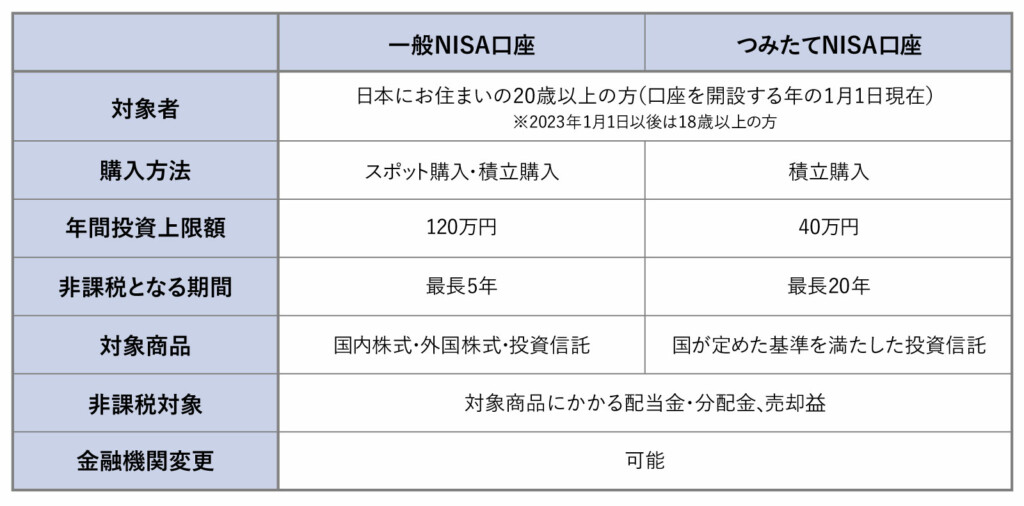

NISA口座には「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類があり、どちらか片方を選ぶ必要があります。

※ 参照:楽天証券「一般NISAとつみたてNISAのちがい」

一般NISAとつみたてNISAでは投資対象や年間投資上限、非課税保有期間が大きく異なります。とりわけ、つみたてNISAで取引できるのは、国が定めた基準をクリアした投資信託のみです。両者は併用できませんから、投資目的やスタイルから自分に合う方を選ぶことです。基本的には、次のような使い分けになるでしょう。

■一般NISAがお勧め

・まとめて投資する資金がある

・一度にまとめて投資したい

・個別株に投資したい

■つみたてNISAがお勧め

・少ない資金でコツコツ投資したい

・長期投資で利益を得たい

・投資にあまり時間を割けない

個別株に投資したいなら、一般NISA一択になります。年間投資上限は120万円となり、一括で投資しても何度か分けて購入しても問題ありません。株式の値上がり益や配当で利益を得たい、株主優待が欲しいというなら、こちらを選びましょう。

投資した年から最長20年間の間で得た売却益と分配金が非課税になるつみたてNISAは、投信積立の新定番と言えるでしょう。毎年の投資上限は40万円までですが、20年間で最大800万円も非課税で投資できるのは魅力的です。なお、つみたてNISAで購入できる投資信託は、国が定めた低コストかつ長期安定運用などの基準を満たしたものに限られます。厳選された商品のなかから選ぶことができるので、安心と言えるかもしれません。

2024年からはさらに使いやすい制度に!

利益が非課税扱いになるNISAは、制度改正に伴い2024年から、より使いやすくなります。ポイントは大きく3つ。

ポイント①:制度の恒久化・非課税機関の無期限化

ポイント②:投資上限の拡大

ポイント③:成長投資枠の新設とつみたて投資枠との併用

現行制度における口座開設可能期間は一般NISAが2023年、つみたてNISAは2040年までとなっていますが、新NISAは制度が恒久化。一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年と定められていた非課税保有期間も新制度への移行に伴い無期限化されます。日本国内在住で成年に達すると、期限を気にすることなくいつでも始められます。

一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円の年間投資上限が定められています。新NISAでは一般NISAを「成長投資枠」、つみたてNISAを「つみたて投資枠」にリニューアルしたうえで、年間投資上限も前者が240万円、後者は年間120万円に拡大。加えて、投資上限自体も最大で1,800万円になりました(そのうち成長投資枠は最大1,200万円)。現行制度で併用できませんが、新制度では成長投資枠とつみたて投資枠を同時に使うことができます。

新制度になることで、使い勝手が格段によくなるNISA。すでにNISA口座を持っている人は、同一金融機関で自動的に新NISAに切り替わります。ただし、2023年末までに購入した金融商品は、2024年からの新NISAの最大非課税限度額には含まれません。別枠で運用が継続されます。

iDeCo――私的年金制度のひとつ

拠出時・運用時・受け取り時に税制優遇

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づき実施されている私的年金の制度です。証券会社など金融機関に専用の口座を開いたうえで始めますが、加入は任意。投資信託や預金、保険など自分で選んだ金融商品で資産を運用し、原則60歳以降に年金または一時金で受け取りますが、受取額は運用成績により変動します。つまり、運用がうまくいけば拠出金以上のリターンを期待できますが、反対にうまくいかないと拠出金を下回る恐れがあるということです。リスクがあることは、理解しないといけません。

iDeCoは基本的に20歳以上65歳未満であれば始めることができます。自分が拠出した掛け金を自分で運用し、資産を形成する仕組みですが、原則として60歳になるまで資金を引き出すことはできません。運用中でも自由に換金できるNISAとは、ここが大きく違う点です。

運用対象は投資信託など一般的な投資商品もあれば、預金を始め元本保証型の金融商品も。ただし、口座を開く金融機関によってラインナップは異なりますから、事前にチェックしておきましょう。

毎月の拠出限度額は加入する保険や立場によって異なります。最低額は月5,000円(年間6万円)で、1,000円単位で自身の加入資格に沿った限度額の範囲内で設定できますが、その上限は営業者等(第1号被保険者)で月6万8,000円(年間81万6,000円)、会社員・公務員(第2報被保険者)は月1万2,000円~2万3,000円(年間14万4,000円~27万6,000円)、専業主婦(夫)(第3号被保険者)は月2万3,000円(年間27万6,000円)となっています。

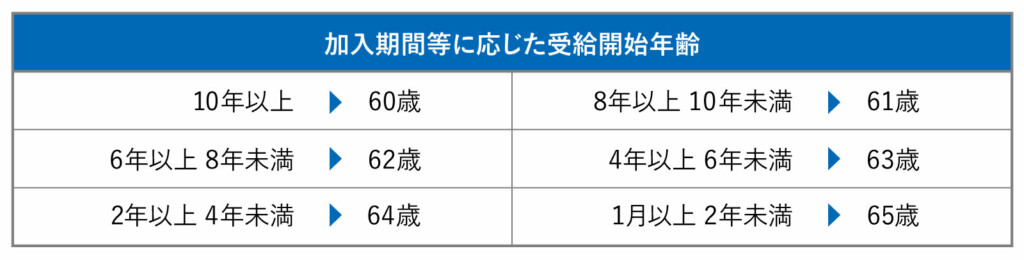

iDeCoの年金資金は、老齢給付金として原則60歳から受け取ることができ、受給開始時期は75歳になるまでの間で選ぶことが可能。ただし、60歳から受け取るには60歳間になるまでにiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間)が10年以上必要で、10年に満たない場合は、受給可能年齢が次のように繰り下げられます。

参照:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」

年金資金の受け取り方法は、以下の3つから選択することができます。

方法①:一時金として受け取る

受給権が発生する年齢(原則60歳)に達したら、75歳になるまでの間に一時金として一括で受け取ります。

方法②:年金として受け取る

受給権が発生する年齢(原則60歳)に達したら、75歳になるまでの間で、5年以上20年以下の期間で、金融機関(運営管理機関)が定める方法で受け取ります。

方法③:一時金と年金のハイブリッドで受け取る

受給権が発生する年齢(原則60歳)に達したら、一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取ります。一部の金融機関で対応しています。

拠出時・運用時・受給時で税制優遇

iDeCoでは、拠出時・運用時・受給時の3つのタイミングで税制優遇を受けることができます。

タイミング①:拠出時 掛け金は全額所得控除

iDeCoの掛け金は全額が所得控除の対象になり、仮に毎月の家計金が1万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると、年間2万4,000円の税金が軽減されます。

タイミング②:運用時 運用益は非課税扱い

通常、金融商品を運用すると運用益に課税されますが、iDeCoなら非課税で再投資されます。

タイミング③:受給時 公的年金等控除、退職所得控除の対象

年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「対所得控除」の対象になります。

iDeCoとNISA、どう使い分ける?

資産形成を支援するiDeCoとNISA。どのように使い分けるべきでしょうか。資金的に余裕があるのなら併用がお勧めですが、どちらか一方に絞らないといけないとすると、どうでしょうか。

まず、iDeCoは老後の年金づくりが目的なので、原則60歳まで資産を引き出すことはできません。対してNISAはいつでも換金できるので、必要に応じて教育費や住宅の購入資金の充てることができます。換金性を重視するならNISA、そうでないならiDeCoという選択肢になるでしょう。

公的年金が国民年金の自営業やフリーランス、退職金に不安のある会社に勤める会社員の場合、iDeCoは老後の資金づくりにピッタリの制度です;。一方、専業主婦・主夫のように所得控除の恩恵を受けられない人は、NISAを優先して良いかもしれません。充実した確定給付企業年金(DB)がある会社員も同様です。

いずれにしても、老後の資金作りと節税効果を狙うならiDeCo、幅広く投資をしつつ非課税の恩恵を受けたいならNISA、こういった基準から考え始め、自身の資産や収入と照らし合わせながら、両者の活用を検討しましょう。悩んだ場合は、証券会社やIFAにご相談ください。